※この記事はプロモーションを含みます。

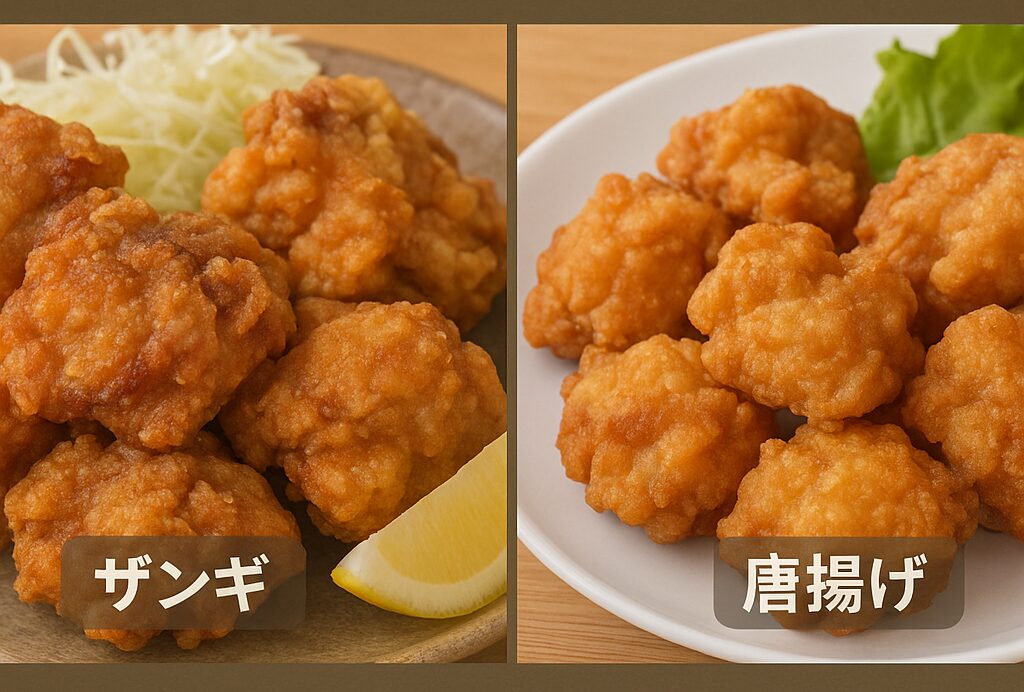

ザンギと唐揚げ、一体何が違うの?と疑問に思ったことはありませんか?

どちらも鶏の揚げ物として人気ですが、実は味付けや調理法、呼び名の背景にはしっかりとした違いがあります。

特に北海道では「唐揚げ」よりも「ザンギ」という言葉の方が一般的に使われ、地域の食文化とも深く関係しています。

本記事では、ザンギと唐揚げの違いを歴史・調理法・味の違いまで網羅して詳しく解説。旅行や料理の際に話のネタになる知識としても役立ちますので、ぜひ最後までご覧ください。

ザンギと唐揚げの違いは何?味・調理法・由来を徹底比較!

ザンギと唐揚げ、見た目はよく似ていても、実は調理方法や味付けに明確な違いがあります。特に「下味をつけるかどうか」や「衣の厚さ」、「揚げ方の工夫」などは、食感や風味に直結する重要なポイントです。

さらに、「竜田揚げ」との関係性を気にする方も多く、それぞれの違いを整理しておくことで、料理への理解が深まります。この章では、ザンギと唐揚げの基本的な違いを具体的に比較し、北海道ならではの特色についても掘り下げていきます。

ザンギと唐揚げの違いは何ですか?|基本の定義と特徴を解説

「ザンギ」と「唐揚げ」はどちらも鶏肉を揚げた料理ですが、実は発祥地や味付け、調理方法などに違いがあります。

ザンギは北海道発祥の料理で、味付けされた鶏肉を揚げたもの。一方、唐揚げは全国的に知られる一般的な揚げ物で、味付けの工程やレシピが幅広いのが特徴です。

特に注目すべき違いは「味付けのタイミング」。

ザンギは揚げる前にしっかり下味をつけるのが基本で、にんにくやしょうが、醤油ベースの濃いめの味付けが特徴です。

それに対して唐揚げは、下味を付けないタイプもあり、衣や揚げ油の風味で食べさせる場合もあります。

このように、正しく理解することは、料理をもっと楽しむうえで重要なポイントです。

唐揚げの定義や分類については、日本唐揚協会の公式サイトに詳しい解説があります。

こちらの公式ページで基本情報をチェックしてみてください。

味付けのタイミングの違い|ザンギは下味が決め手

ザンギ最大の特徴ともいえるのが、味付けの工程です。北海道のザンギは、鶏肉を醤油・にんにく・しょうがなどのタレに漬け込んでから揚げる「下味しっかり派」が主流です。

この下味は、冷めても美味しく食べられるよう工夫されており、お弁当やお惣菜でも人気があります。

一方で、唐揚げはシンプルに塩・こしょうだけで仕上げたり、下味を軽くしてタレやマヨネーズと一緒に楽しむなど、地域や家庭によって味の自由度が高いのが特徴です。

そのため、ザンギと唐揚げの違いは「味付け前提の深さ」にもあると言えるでしょう。

➤Amazonでザンギのお買い物をチェックはこちら!

もっとをザンギを探したい方は Amazon公式サイトをチェックしてみてください。

揚げ方の違いでカリカリ感に差が?ザンギ作り方カリカリのコツ

「ザンギはカリッとジューシーで美味しい」とよく言われますが、それは揚げ方にも秘密があります。

ザンギは下味がしっかり染み込んだ肉を片栗粉で包んで揚げることが多く、衣がパリッと仕上がりやすいのが特徴です。

また、二度揚げをすることで、外はカリッと、中はふっくらジューシーに。

ご家庭でカリカリに仕上げたい場合は、180℃で一度揚げた後、温度を少し上げて再度短時間揚げるのがおすすめです。

唐揚げも同様に二度揚げが可能ですが、薄衣で揚げる家庭も多いため、ザンギに比べて「カリカリ感」が控えめな印象になることもあります。

竜田揚げとの違いも含めて比較|ザンギ 唐揚げ 竜田揚げの関係性

ザンギと唐揚げに加えて、よく話題に上がるのが「竜田揚げ」です。

この3つの揚げ物は似ているようでいて、実は違いがあります。

- 唐揚げ:下味を付けるかは任意。小麦粉・片栗粉など好みで使用。全国的に広く親しまれている。

- 竜田揚げ:醤油ベースで下味を付け、衣は片栗粉のみ。関西での認知度が高く、サバやマグロなど魚にも使われる。

- ザンギ:北海道独自の唐揚げ。下味が濃い・ニンニクやしょうがが効いている。衣は片栗粉またはブレンド。

つまり、ザンギは唐揚げの一種ではあるものの、「下味の濃さ」「地域性」「衣の厚み」で分類され、竜田揚げとも明確な違いがあります。

北海道で生まれたザンギの由来とは?名前の由来と広まり方

「ザンギ」という名前は、北海道独特の呼び方として知られていますが、語源にはいくつかの説があります。

もっとも有力なのは、中国語の「炸鶏(ザーギー)」を由来とする説で、北海道・釧路市の中華料理店「鳥松」が元祖とされています。

また、北海道ではこのザンギが地元のソウルフードとして浸透しており、スーパーや居酒屋の定番メニューにもなっています。

唐揚げとの違いを知ることで、「なぜ北海道では“唐揚げ”と言わずに“ザンギ”なのか?」という疑問も自然と解消されるでしょう。

ザンギの名前の由来や発祥については、釧路市観光協会が詳しくまとめています。興味のある方はこちらの公式ページもぜひ参考にしてください。

➤Amazonでザンギのお買い物をチェックはこちら!

もっとザンギを探したい方は Amazon公式サイトをチェックしてみてください。

ザンギと唐揚げの違いはなぜ生まれた?北海道名物になった理由とルーツを解説

北海道で「唐揚げ」ではなく「ザンギ」と呼ばれる理由には、言葉の由来や食文化の違いが大きく関わっています。「ザンギってアイヌ語なの?」「方言なの?」といった疑問を持つ方も多く、実際には中華料理由来の説が有力です。

この章では、ザンギという名前の起源や北海道での定着理由を解説しながら、ザンギが地元で愛される背景とその魅力を探っていきます。ザンギと唐揚げの違いを深く知ることで、食卓での話題にもきっと役立ちますよ。

ザンギとはアイヌ語で何ですか?実は関係ないって本当?

「ザンギ」という言葉を耳にしたとき、「もしかしてアイヌ語?」と考える人も多いようです。

しかし実際には、ザンギはアイヌ語とは無関係であることがわかっています。

語源は前述のとおり、中国語で「揚げた鶏肉」を意味する「炸鶏(ザーギー)」に由来する説が有力です。

この呼び名が北海道・釧路の中華料理店でアレンジされ、「ザンギ」という親しみやすい言葉に変化したと言われています。

つまり、「ザンギ=北海道独自の呼び方」ではありますが、アイヌ語とは直接的なつながりはないのです。

ザンギと唐揚げの違いを語るうえで、「言葉の起源」も知っておくと話のネタにもなります。

ザンギは方言ですか?北海道弁としての使われ方を解説

「ザンギ」は、北海道で一般的に使われる**ご当地言葉(地域名詞)**です。

ただし、北海道弁というよりも、**食文化に根差した“料理用語”**と捉えたほうが正確です。

地元では「ザンギ=味付け済みの鶏の唐揚げ」という意味が定着しており、

「今夜はザンギにしようか?」という会話が日常的に交わされています。

道外の人にとっては耳慣れない単語でも、北海道では唐揚げより“ザンギ”のほうが通じやすい場面もあるほどです。

なぜザンギは北海道で広まった?|ザンギ 北海道グルメの定番に

ザンギが北海道で定番となった背景には、地域性と食文化の発展があります。

1960年代に釧路市で誕生したザンギは、瞬く間に地元の飲食店や家庭に広がっていきました。

理由のひとつは、「味付けの濃さとボリューム感」が北海道の食スタイルにマッチしていたことです。

寒冷地ではエネルギー補給のため、しっかりした味付けの料理が好まれる傾向があり、ザンギはまさにそのニーズに応えた料理でした。

また、道内のイベントや祭りなどでも頻繁に提供されることから、ザンギは北海道を象徴するご当地グルメとして定着。

今では札幌や旭川など、釧路以外の地域でもさまざまなアレンジザンギが登場しています。

こうして地域全体に浸透したことで、ザンギと唐揚げの違いが自然と「地域による呼び方の違い」として認識されるようになったのです。

ザンギはなぜ美味しいのでしょうか?味の秘密と家庭の工夫

ザンギの美味しさの秘訣は、何といってもしっかり漬け込まれた下味と、カラッとした衣のバランスにあります。

にんにく・しょうが・醤油などの調味液に数時間〜一晩漬けることで、肉の中まで旨みが染み込みます。

また、衣には片栗粉が使われることが多く、揚げたときに独特のサクサク感が出やすいのもポイント。

唐揚げよりやや厚めの衣になることで、食べごたえがあり、冷めてもおいしいという特徴があります。

家庭では、以下のようなアレンジが人気です:

- 漬けダレにみりんや酒を加えてまろやかに

- 冷蔵庫で寝かせて味を染み込ませる

- 二度揚げでカリッとジューシーに

こうした工夫によって、「やっぱりザンギが好き!」という声が絶えないのです。

唐揚げと比べても、味わいの奥深さとジューシーさの違いが、ザンギの人気を支えている理由といえるでしょう。

➤Amazonでお買い物をチェックはこちら!

もっとを探したい方は Amazon公式サイトをチェックしてみてください。

まとめ|ザンギと唐揚げの違いを正しく知って美味しく味わおう

- 発祥地の違い:ザンギは北海道(釧路)発祥、唐揚げは全国各地(特に大分などにルーツあり)

- 味付けのタイミング:ザンギは下味をしっかりつけてから揚げるのが基本

- 言葉の由来:ザンギは中華語「炸鶏(ザーギー)」が語源とされる(アイヌ語ではない)

- 地域性と呼び名:ザンギは北海道の地域名詞、地元では唐揚げより通じる

- 人気の理由:ザンギは味が濃く冷めても美味しいためお弁当や惣菜に人気

- 家庭での調理の工夫:ザンギは二度揚げ・長時間漬け込み・片栗粉使用が基本

ザンギの美味しさは「食べる前から味が完成されている」点に魅力があると感じます。下味の深さと、片栗粉でカリッと仕上がる衣の食感は、一度食べると癖になる味わいです。

つまり、ザンギと唐揚げの違いを理解することは、“地域の食文化を知ること”にもつながるのです。

旅先で見かけた際には、ぜひ「これはザンギ?唐揚げ?」と意識して食べ比べてみてください。

きっと、食の楽しみがもっと広がりますよ。

関連記事はこちら↓